�@ �@

�@

�@���F�Z�~�i�[��

| 2007�N9��22���̏��ΐ썂�Z�E�����w�Z�n��W�ŊJ�Â��ꂽ�A���������ɂ��u���̋L�^�����Љ�����܂��B �J�[�\�����悹��ƃJ�[�\���̌`���ς�镔���i���邢���F�̑����j�́A�N���b�N����Ə������J���A�֘A�̏������邱�Ƃ��ł��܂��B |

||||||||||

| ���F�Z�~�i�[�@�u������ւ̗U���v �ɓ��T�� | ||||||||||

|

�F�l����ɂ��́B���͈ɓ��Ɛ\���܂��B�ǂ�����낵�����肢���܂��B |

�i���{�^�����������������j |

|||||||||

|

||||||||||

|

�ŋ߂͊X������Ă��Ă��d�Ԃ̒��ł��A�܂��e���r�ł��F����͒���������ɂ���@��������ƂƎv���܂��B���A�����`���Ɍ����܂����̂͒�����̂Ȃ��ł�����k����Ƃ����錾�t�ł��B���m�ɂ́u���ʌ�v�qPu tong hua�r�ƌ����܂��B |

||||||||||

| �P�D���{�l�́A��������������悻�̌������� | ||||||||||

|

��قǂ̈��A���ɂ��܂��Ƃ��̂悤�ɂȂ�܂��B |

||||||||||

| �Q�D������F���̍���vs�p��F���̋��� | ||||||||||

|

������ł́A�u�j�C�n�I�v�͂����܂ł��u�j�C�i?����������j�n�I�i�������}���ɉ�����j�v�ł��B�p��ł�����uHello�i?�j�v���uHello�i?�j�v����ʂɂ���Ă͂���܂���ˁB�ł�������́u�j�C�i?�j�n�I�i���j�v��������܂���B�������u����ɂ��́v�͒Z���ł����炽�Ƃ��u�j�C�i?�j�n�I�i?�j�v�ƌ����Ă������l�͂킩���Ă���܂��B�O���l���u�R�j�`���v�ƌ����Ă��������͈��A�����Ă���̂��@���Ă���̂Ɠ����ł��B�������A���t�������Ȃ�ƁA����������Ă��܂��ƒ����l�ɂ͉��������Ă���̂������ς�킩��܂���B���邢����������ꍇ�����Ă���܂��B |

||||||||||

| �R�D�������b���K | |||||||||||||

|

���̍�����ӎ����āuNi hao�v�������Ă݂܂��傤�B������Ƃ����R�c�����������܂��B�j�C�n�I�́u�j�v������Ƃ��A��̈ʒu����̎��s�̗��ɂ��Ă݂Ă��������B |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| �S�D�s���C���A�����ĉ����炳���Ǝ����������钆���� | |||||||||||||

|

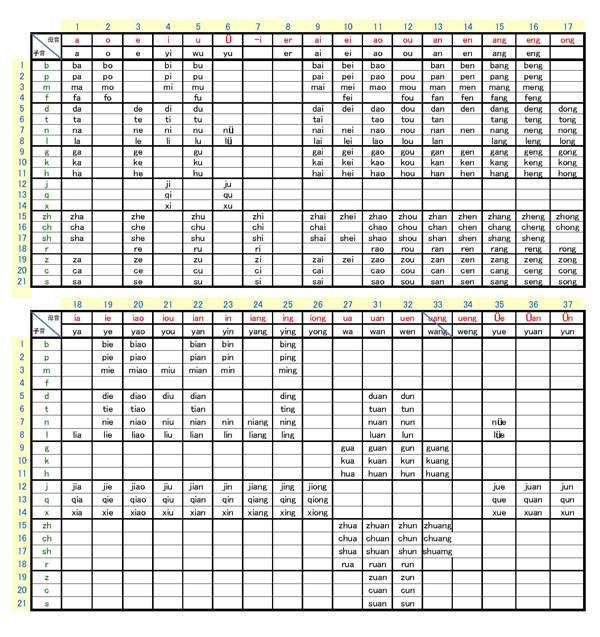

��b���̃��[�}���͔����L���ł��B����́u��������iPing yin zi mu�j�v�����ăs���C���ƌ����A���[�}���̏��4��̐����������ӂ艹�̍����\���܂��B |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

�Q�̕\�������̂P�̕\�Ƃ��Č��Ă��������B�ǂ����Ō������Ƃ�����܂���ˁB�����A���{����\���}�Ɠ����ł��B |

||||||||||

| �T�D�ꏇ�����Ă��� | ||||||||||

|

���ɍł��傫�ȃ|�C���g�̌ꏇ�ɂ��Ă��b���܂��B |

||||||||||

| �U�D�����ꂠ�ꂱ�� | ||||||||||

|

���{�l�ɂƂ��Ē�����͑�ϊw�т₷���B�Ȃ��Ȃ�A�P�j�����ɋ��ʂ̊����������B�Q�j����A�N�Z���g�B�R�j���̍\���������B�S�j�ꏇ�����Ă���B�Ƃ������Ƃ���ł��B�����܂ŃK�b�e�����Ă��������܂����ł��傤���H |

||||||||||

|

���͍L���ȂŒ��݂����Ă��܂����̂ł������̍L�����m���Ă��܂��B�ǂꂭ�炢�Ⴄ�������Ă��������B�u�j�C�n�I�v�́u�l�C�z�E�v�ł��B���������������������Ă݂܂��傤�B |

�i���{�^�����������������j |

|||||||||

|

�O����͂ǂ��ł��傤���H�@�Ӗ����犿�������Ă�ꍇ�Ɖ��̋߂�������I��ł��Ă�ꍇ�A�܂������̕��@�Ŗ|�邱�Ƃ�����܂��B |

||||||||||

| �V�D�ӎӁ��Č� | ||||||||||

|

�Ō�ɂȂ�܂������A�Ȃ����͒�����̘b�����Ă��邩�ƌ����܂��ƁA������K������ɂ������Đ��E���ʌ�̉p��͕K�{�ł����A���̒��̌���͂��ꂾ���ł��s�\�����Ǝv������ł��B���ɂ��ꂩ�琢�E�Ŋ���Ⴂ���X�͐���ق��̌�����w�K���Ă������������B��ϊw�т₷������������̂ЂƂł��B |

||||||||||

| ��?�����B�iWo shuo daoci�j??��ƁB�iXiexie dajia�j | �i�Đ��{�^���������Ă��������j |

|||||||||

| �W�D�t�^ �O�������S�� | ||||||||||

|

���͂����ꃖ����𑝂₵�����āA���ݘZ�\�ɋ߂���K���ł����A�؍�����͂��߂܂����B |

||||||||||

|

���@�z�[���y�[�W�f�ڂɂ�����A�Z�~�i�[�̓��e���ꕔ�ύX���܂����B |

||||||||||